2014,03,05, Wednesday

今回は、給与所得者が住宅を取得し、自宅の屋根に太陽光発電工事を行った場合の

税務上のポイントを記載します。

余剰電力を電力会社に売却するケースを想定しています。

はじめに、上記の売電収入に関する確定申告義務の判定を行います。

具体的には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は

確定申告が必要になります。

判断基準となる20万円は収入金額ではなく所得金額である点に注意してください。

所得金額=総収入金額-必要経費で計算され、総収入金額は電力会社からの売電収入で、

必要経費には太陽光発電設備の減価償却費などがあります。

減価償却費を計算するにあたっての耐用年数は、上記事案の場合であれば17年になります。

また、必要経費に算入する減価償却費の額は発電量のうちに売却した電力量の占める割合を

業務用割合として計算した金額となります。

所得区分に関しては、雑所得に該当します。

◆なお、会社員以外の方が太陽光発電工事を行なった場合の所得区分については

以下のとおりです。

・不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパート屋上にて太陽光発電設備を設置している

場合の余剰電力の売却収入は不動産所得に係る収入金額に算入します。

・個人商店を営む個人が自宅兼店舗にて太陽光発電設備を設置している場合の

余剰電力の売却収入は事業所得に係る収入金額に算入します。

最近は、屋根貸し事業も盛んに行われております。

法人経営者(役員報酬による給与所得者)が自宅に太陽光パネルを設置する場合には、

①経営者個人が負担するのか

②法人に屋根を貸して法人として負担するのか

は慎重に判断するべきかと思います。

なぜならば、課税事業者でなければ消費税の還付を受けられない点及びグリーン投資減税

による税額控除7%は青色申告をしていること等が要件になっているからです。

消費増税も控えていますので、賢く節税するのも一手かと思います。

別件ですが、個人が保有するゴルフ会員権の損益通算が今年の4月から廃止になるので、

売却を検討している方は早めに対応しましょう。

茨城本部 楢原 英治

2014,02,17, Monday

国税庁から平成26年1月20日に消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に

関するQ&Aが公表されましたので、実務上影響がありそうなものをまとめてみました。

【短期前払費用として処理した場合の仕入れ税額控除】

例えば12月決算法人が平成25年12月に平成26年1月から12月までの1年間の

保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払ったとする。

法人税申告上、全額支払った期の損金に算入した場合の保守料金における消費税の

取り扱いは、平成26年3月までの期間に対応する部分を5%で計上し、それ以降の

期間に対応する部分については8%相当分を仮払金として計上し、翌課税期間において

前期に仮払金として計上した8%相当分について仕入税額控除する。

また、1年分の前払い保守料金についてすべて5%で仕入税額控除を行った場合は、

翌課税期間において平成26年4月以降の新税率8%適用部分については、いったん

5%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理し、改めて新税率8%に

基づき仕入税額控除をおこなうこととなる。

【事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の適用税率】

例えば平成26年3月31日に出荷基準を採用しているA社がB社へ商品を出荷し、

それとともに消費税率5%の記載がされている納品書をB社へ送付したとする。

翌4月1日に検収基準を採用しているB社に商品が届いた場合、たとえB社としては

施行日以降の仕入計上であったとしても、5%の仕入税額控除の計算を行うこととなる。

【賃貸料の支払期日と適用税率】

資産の貸付に関する経過措置の適用がない賃貸借契約における適用税率の考え方

として例えば平成26年4月1日から4月30日までの賃貸料については、平成26年

3月中に前受していても新税率の8%が適用される。

反対に平成26年3月1日から3月31日までの賃貸料については、平成26年4月

以降に受け取ったとしても旧税率の5%が適用される。

【未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除】

未成工事支出金について建設工事等の目的物の完成引渡をした日に属する課税期間

における課税仕入としている場合、例えば平成26年3月31日以前に未成工事支出金

として経理したものを平成26年4月1日以降に完成する課税期間において課税仕入と

するときであっても、旧税率5%で仕入税額控除することとなる。

埼玉本部 菅 琢嗣

2014,02,03, Monday

平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されたことに伴い、中小企業投資促進税制が

拡充(上乗せ措置)されましたのでその概要をまとめてみました。

【上乗せ措置適用開始時期】

産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)以降に購入したものから対象となり、

3月決算法人が「26年3月期」においてこれらの適用要件を満たすことも可能ですが、実際の

税額控除等の上乗せ適用は「27年3月期」となるため注意が必要となります。(設備事業供

用年度と税制措置適用年度が不一致となります。)

【上乗せの税制措置】

(現行措置)

特別償却30%もしくは、税額控除7%との選択適用。

税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限る。

(上乗せ措置)

特別償却割合上乗せ(結果的に100%即時償却)もしくは、税額控除10%との選択適用

10%税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限るが、3000万円超1億円以下の

法人でも7%の税額控除は選択適用可能。

【上乗せ措置対象設備等における証明書の発行】

今回の上乗せ措置の対象設備等には「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に

資する設備」の2つに分かれそれぞれ税務申告において経済産業局等の確認書等の添付

が必要となります。

(先端設備)

設備の取得等を行う者が機器メーカー等に証明書発行依頼をし、(税額控除等を前提に

メーカー等もセールスしていることが想定されるので、ここは省略されることが多いと思われ

ます)機器メーカー等が工業会等に設備の確認・証明書の発行依頼をし、最新モデル要件と

生産性向上要件(年平均1%以上の生産性向上)を満たしていることが確認されると証明書

が発行され、それを税務申告の際添付することにより税額控除等が受けられます。

(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)

設備等の取得等を行う者が税理士又は会計士に投資計画案の確認を依頼し、年平均の投

資利益率(「営業利益+減価償却費」の増加額*1÷設備投資額*2)が5%以上となると見

込まれる場合に税理士又は会計士が確認書を発行し、投資計画及び税理士等の確認書を

添付した確認書発行申請書を経済産業局に申請し、経済産業局の発行した確認書を税務

申告の際、添付することにより税額控除等が受けられます。

*1設備等を取得する年度の翌年度以降3年度の平均額

*2設備の取得をする年度におけるその取得をする設備の取得価額の合計額

埼玉本部 菅 琢嗣

2013,11,15, Friday

平成24年度税制改正において、「国外財産調書の提出制度」が創設されました。

日本の居住者が、毎年12月31日時点で5,000万円超の海外預金口座・不動産・

株式などの国外財産を保有している場合には、所轄の税務署への申告が義務

付けられました。

平成25年12月31日時点の国外財産から適用されますので、該当する場合は

平成26年3月17日までに調書を提出することになります。

国外財産調書の提出義務があるのは、その年の12月31日における国外財産の

価額の合計額が5,000万円を超える者とされていますが、5,000万円を超えている

かどうかなどの判定については、それぞれ次によることとされています。

(1)評価方法

国外財産の「価額」については、その年の12月31日日における「時価」又は

「見積価額」により評価します。

この場合の「時価」又は「見積価額」については、例えば、1)「時価」としては、

専門家による鑑定評価額、預金残高そのものや市場価額(取引相場の終値)

等が、2)「見積価額」としては、固定資産評価額などの公的機関が示す価額

や取得価額などを基に合理的に算定した価額等によることになるものと考えら

れます。(具体的な評価方法については、今後国税庁通達で示される予定です。)

(2)邦貨換算

国外財産の価額についての「邦貨換算」については、その年の12月31日に

おける「外国為替の売買相場」により行うこととされています。

この場合の「外国為替の売買相場」の具体的な基準については、相続税に

おける邦貨換算の取扱いを踏まえ、「金融機関における対顧客直物電信買

相場(TTBレート)」が基本となるものと考えられます。

なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出のために次のような

措置が設けられています。

(1)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置

国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある

国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申

告加算税等が5%減額されます。

(2) 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された

国外財産調書に記載すべき国外財産調書の記載がない場合(記載が不十分

と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ

(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が

5%加重されます。

(3)故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な

理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は

50万円以下の罰金に処されます。

ただし、提出期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除する

ことができることとされています。

本年も残すところ2ケ月弱となりました。

国外財産に該当するか否かの「所在の判定」や、国外財産の価額の合計額が

5,000万円を超えるか否かの「見積価額の計算」を行い、平成25年12月31日

の保有の判定日に備えましょう。

茨城本部 香川敦子

2013,11,01, Friday

【はじめに】

平成26年4月1日に予定されている消費増税を見据えて、経過措置の取扱いを

ご説明したいと思います。

税務調査関係者からの話では、前回の増税時(3%⇒5%)においても経過措置

に関する誤りがとても多く、非違事例が多数検出されたとのことです。

故に、今回も経過措置に関する処理は税務調査の最重要チェックPOINTとなります。

是非とも、内容を熟知された上で適切な処理をしていきましょう。

【施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係】

施行日とは、新消費税法が施行される日のことであり、平成26年4月1日です。

原則的には、施行日後(平成26年4月1日以降)の課税取引について新消費税

率(8%)が適用されます。

ただし、経過措置の適用を受けるものに関しては、旧消費税率(5%)を適用する

ことが出来ますが、経過措置の適用を受ける場合には所定の要件や手続きが必

要となります。

【経過措置とは?】

経過措置とは、取引完了までに長期を要する契約等について一定の猶予期間を

設けるもので、指定日(平成25年10月1日)の前日、つまり平成25年9月

30日までに締結した一定の契約に関して旧消費税率(5%)を適用することが

出来ます。

具体的には、①工事の請負に係る契約、②製造の請負に係る契約及び③これら

に類する一定の契約が対象となります。

なお、指定日以後に契約金額が増額された場合には増額分については新消費税

率(8%)になります。

また、事業者がこの経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行なった場合

には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受け

たものであることを書面で通知することとされています。

【経過措置等の具体例】

①施行日を含む1年間の役務提供を行う場合

平成26年3月1日に1年間のコピー機メンテナンス契約を締結し、かつ、代金を受

領した場合の消費税法の適用関係はどうなりますか?

→原則としては、役務提供が完了する日が平成27年2月28日であり、新消費税

法(8%)が適用されます。

ただし、契約又は慣行により1年分の対価を収受することとしており、事業者が継

続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平

成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税率(5%)を適用

して問題ありません。

これは、経過措置の要件を具備している訳ではありませんが、継続取引に関する

容認処理と考えられます。

②自動継続条項のある賃貸借契約

テナントビルの賃貸借契約を指定日の前日(平成25年9月30日)までに締結して

おり、その他経過措置の要件を満たしているケースで、2年間の自動継続条項が

付されている場合にその後の自動継続期間を含めて経過措置が適用されますか?

→結論としては、当初の2年間については旧消費税率(5%)が適用されますが、

その後の期間については新消費税率(8%)が適用されます。

これは、自動継続条項≒新たな契約の締結と考えられるからです。

つまり、当初契約は経過措置の要件を満たしていますが、更新時契約について

は経過措置の要件を満たさなくなるので新消費税率(8%)が適用されます。

今回は2つの事例について説明させて頂きました。

制度の趣旨等を理解した上で、顧問税理士等に相談して頂き、正しい申告をして

いきましょう。

茨城本部 楢原 英治

2013,10,15, Tuesday

今回の消費税率引き上げに伴う期日前後の経過措置について、実務上影響を及ぼすことになりそうな

ケースについて簡単にまとめてみました。

【工事等の請負契約】

工事の請負等の契約が指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結したものについては、完成引

渡等が施行日(平成26年4月1日)以降であっても旧税率で課税することとなっています。

・追加工事は?

請負契約が指定日前であっても、追加工事による値増金の取り決めが指定日後であれば、完成引渡

が施行日後の場合、請負金額は旧税率、追加工事分は新税率となります。

・工期が遅れた場合は?

指定日後の契約であっても完成引渡が施行日前の予定であり旧税率で契約した場合であっても、

何らかの事情で工期が遅れ完成引渡が施行日後にずれ込むケースがあります。この様な場合、発注

者に追加で3%の消費税を受領するか請負者が利益を削って消費税分を負担することとなります。

・トラブル回避のために

このように、発注者と請負者との間の消費税をめぐるトラブル回避のためにも工事完成予定日が施行

日前後と予想される場合、完成予定日と実際の完成日が異なった場合の消費税の取り扱いについて

予めその旨を請負契約書に明記することが大切です。

【旅客運賃等】

施行日以降に役務提供が行われる旅客運賃やスポーツ、芸術等のチケット代等で施行日より前に徴収

している場合、旧税率が適用されます。

・スイカ、パスモ等のチャージ

経過措置の適用外です。履歴を印字し区別できるようにします。(チャージの中身が運賃以外の

ケースも多々見られるが・・・)

【電気、ガス代等】

施行日をまたいで継続的に行われる電気、ガス、水道及び電話などの料金については、施行日から平成

26年4月30日までの間に料金が確定するものについては、全体を旧税率とします。

・水道料金は?

水道料金のように2か月に一度の検針の場合は、施行日から4月30日までを旧税率として按分

します。(水道の領収書に旧税率分と新税率分が両者記載されることとなるそうです。)

埼玉本部 菅 琢嗣

2013,09,02, Monday

消費税率の第一弾引き上げがあと半年近くと迫る中、政府による有識者の聞き取りが

行われています。

国際的な公約ととらえる観点からも消費税率引き上げは実施されるでしょうが、未だに

1%ずつの引き上げ等の意見も出るように、引き上げに対し盤石の基盤は整っていない

ようです。多くの中小零細企業の皆様は、景気の回復を実感できていないという現実も

あります。

さて、一消費者の立場に立つと、軽減税率の導入に関する議論がやや下火に感じら

れます。

憲法第25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

のですから、食品などに関する軽減税率の議論が広がってもいいのではと考えるのです。

EUでは、標準税率の下限が15%と定められており、ルクセンブルグの15%~ハンガリーの

27%までとなっており、1、2種類の軽減税率の適用が認められ、その下限は5%となっています。

よく知られているように、食品に対する軽減税率を適用している国が多いものの、新聞、

書籍について軽減税率を適用している国が多く、英国、ベルギーでは0%であり、さすが

文化を大切にする国々だけのことはありますね。

その他、文化イベント、スポーツ観戦、花・植木など各国それぞれの文化的背景からか、

独自の選択をしているようです。また旅行者が多いフランスをはじめ、多くの国が宿泊代に

軽減税率を適用しています。

(Europe Magazine 駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジンより)

日本も独自の規範を考えだしていただきたいものです。各業界団体の圧力による決め方

ではなく。

少子高齢化が叫ばれている日本ですので、子供、子育てに関するありとあらゆるものについて、

軽減税率を適用するなどはいかがでしょうか?

ちなみにアイルランドは、子供服0%、ルクセンブルグの遊園地3%の軽減税率など子育てを

応援しているようです。

英国では、ウィリアム王子が設置していたチャイルドシートは、標準税率20%に対し5%です。

東京本部 市川多余

2013,07,16, Tuesday

平成25年1月24日に「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。

その中でも法人税制においては「成長と富の創出の好循環」の実現に向け、中小企業の活力

強化措置などが講じられることになりました。

今回は、平成25年度税制改正に盛り込まれた設備投資に関する税制措置について2つご紹介

したいと思います。

◆商業・サービス業の設備投資に対する税制措置

特定中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設

備の取得等をして、卸売業等一定の事業の用に供した場合には、初年度において取得価格

の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超

過額については1年間の繰り越しができる。)のいずれかを選択して適用する事が出来るよう

になりました。

経営改善設備の対象となるのは

1)器具備品 1台又は1基の取得価格が30万円以上

2)建物付属設備 一つの取得価格が60万円以上のもの

となります。

ただし、この制度を利用するためには国が認定した金融機関、税理士、公認会計士などの

経営革新等支援機関などからの経営改善に関する指導及び助言を受け、申告時に指導及

び助言を受けたその旨を明らかにする書類の添付が必要となりますので、ご注意ください。

◆設備投資需要の喚起と促進のための税制措置

生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図るともに、設備投資需要を喚起する観点か

ら、特別償却または税額控除により早期の投資回収を可能とする生産等設備投資促進税

制が創設されました。

具体的には、

(1)生産等設備への年間投資額が減価償却費を超え、

かつ、

(2)生産等設備への変換投資額が前年度と比較して10%超増加

した事業年度において、取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税

額控除(法人税額の20%を限度)のいずれかを選択して適用することができます。

こちらは前述の「商業・サービス業の設備投資に対する税制措置」とは異なり、経営改善に

関する指導などを受けることなく活用できる制度となります。

ちなみに、「税額控除」とは、法人税額から直接税額を控除することができる制度です。

その分だけ納付する法人税額が少なくなります。

「特別償却」を選ぶと、通常の減価償却費とは別枠で、取得した事業年度に「取得価額×

30%」を特別に償却することができます。

設備を早期で償却することで費用化を早め、節税や資産の陳腐化に備えることが可能となり

ます。

いずれの制度も設備投資を行う予定のある中小企業にとっては、税金を抑えて内部留保を

高めるのに効果的な制度といえるでしょう。

設備投資税制・補助金のを上手に活用し、計画的な設備投資をしたいものです。

茨城本部 香川 敦子

2013,07,02, Tuesday

今回は、近年の税務調査の内容及び対策について記載させて頂きます。

まず、はじめに結論を書きますと、税務調査で聞かれる項目は概ね決まっています。

具体的には、売上、仕入れ・棚卸資産、人件費、経費です。

各項目について、税務調査のチェックポイントを記載しましたので、参考にして下さい。

①売上(売掛金の計上妥当性)

売上計上について、原則として商品販売では出荷基準で売上計上し、役務提供契約の場合には、

役務提供完了の事実をもって売上計上されると思います。

これに関しての締め日処理が適切に行われているかどうか確認されます。

例えば、3月決算法人で3月31日に出荷したものが3月売上に計上されているか、3月31日に

作業完了したものが3月売上に計上されているかという点について注意が必要です。

ちなみに、税務調査では請求書のチェックだけではなく、請求書の元となる書類(納品書、出荷

伝票、作業報告書、出面帳等)との整合性まで確認されます。

②仕入れ・棚卸資産(決算日直前における商品等の仕入れについての棚卸計上妥当性)

決算日直前で仕入れたものは高い確率で在庫として期末に残っていることが想定されますが、

これに関して適切に処理されているかどうか確認されます。

例えば、3月20日に仕入れた商品が4月10日に売れた場合に3月末の棚卸資産に当該在庫

が漏れなく計上されていることを確認されます。

また、在庫が手元にない場合(未着品や外部保管在庫)については、特に注意して処理するべ

きと言えます。

③人件費(弁当代、報奨金等)

人件費については、まず職員名簿などにより架空人件費がないことを確認します。

次に、1人別源泉徴収簿等を確認します。

また、細かい点ですが、弁当代についての所得課税の処理や永年勤続報奨金を渡す場合など

も所得課税が必要になる場合もあるので注意が必要です。

④経費(現金支払いの経費等)

経費に関しては、通常は元帳をざっと見て担当者が気になる項目について説明を求められます。

現金で多額の支払いをしているケースや、明らかに役員による私的経費の疑いがあるもの等、

個別具体的に列挙することは難しいですが、オカシなものは入れないように注意して下さい(笑)。

⑤その他(副産物売上等の計上網羅性)

商売の内容によっては、価値のある作業くず等が発生するケースがあります。

(鉄くず、ダンボール等)

廃材回収業者が現金買取を行なっている場合が多いため、収入計上が適切に行われているか

確認されます。

また、自動販売機を設置している場合で売上金額の一部を設置手数料として収受している場合

にも注意が必要です。

最後に、

税務調査と言われると、悪いことをしていなくても気持ちの悪い部分があるものです。

けれども、調査官も人間ですし、租税の公平性を担保するためには税務調査はなくてはならない

ものだと思います。

ですので、健全な処理を常に心掛けて、正々堂々と調査に臨めるように正しい決算書類を作成

しましょう。

今回記載させて頂いた内容が少しでも皆様のお役に立てたならば幸いです。

茨城本部 楢原 英治

2013,05,01, Wednesday

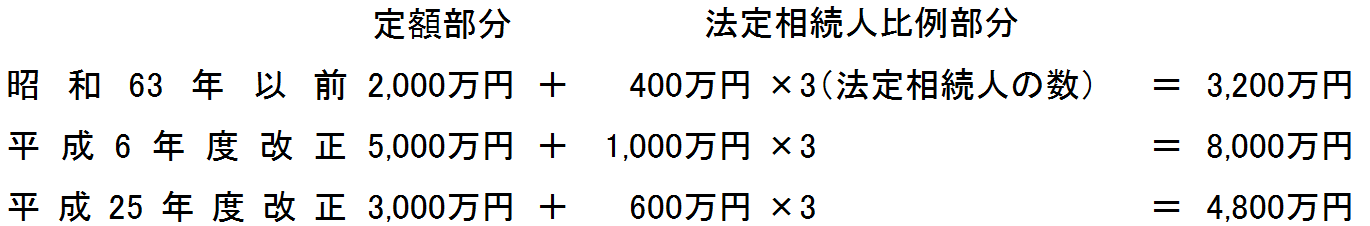

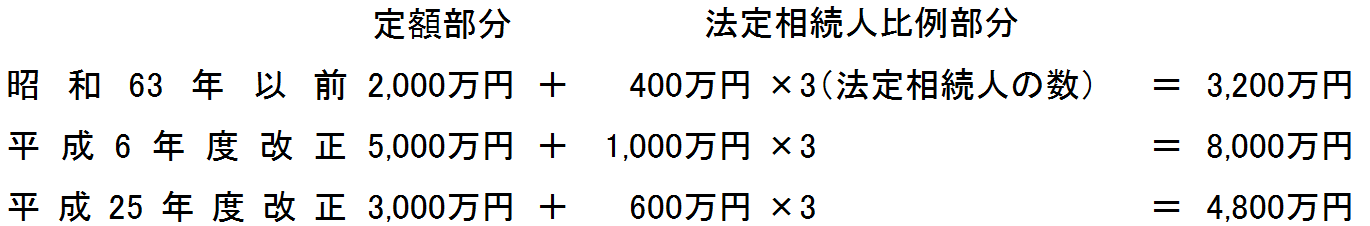

25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。

相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。

昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改正

により5千万円まで引き上げられてきました。

また、それに伴い、法定相続人比例控除も引き上げられてきましたが、今回下記のとおり引き

下げが行われます。

このようにバブル期前の水準に近くなりました。

さらに、平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられ

ます。

さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか?

主要国の相続税の負担率 2012年7月現在 (注)財務省HPより

上記の図は、配偶者と子2人の場合の税額の負担率を表しています。

イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%~35%で、これらの国は遺産に対して課税する

遺産税方式を採用しています。

フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、

配偶者及び子には、7%~30%、兄弟姉妹には、15%~45%となっています。

一方、我が国は遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分すると

いう法定相続分方式が採用されています。

この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得税方式への転換が議論されており、

今後も再び議論されることも考えられます。

東京本部 市川多余