2014,12,01, Monday

平成27年1月1日以後開始の相続から相続税の基礎控除額が大きく下がってしまいます。

法定相続人が3人の場合、現行では8,000万円が基礎控除額でありますが、

これがもうすぐ6割の4,800万円になってしまいます。

8,000万円だと実際相続税の納税義務者は少しですが、4,800万円になると

今まで相続税がかからなかった人でも相続税の対象となってしまいます。

銀行、証券会社、不動産会社、マンション建設会社、税理士事務所など

様々な会社が相続税対策セミナーを行っています。

その中で気を付ける必要があるのは、「相続税がかかるから賃貸マンションを

建設しましょう。」といった誘いです。

節税効果以上にお金を使っているようでは何のためにやるのかわかりません。

まず、財産がどれだけあって、相続税がどれくらいかかるのかを調べなければ、

計画の立てようがありません。

税理士法人優和では相続税の簡易試算というサービスがあり、簡単ではありますが

だいたいどれくらい相続税がかかるのかを試算します。

さらにプラスアルファで今後どのような対策をしていくのがよいかというアドバイスを

させていただいています。

改正時期が近づき10月、11月で10件以上の依頼がありました。

説明が終わるとお客様から「やってもらって良かった。」と喜びの声がほとんどです。

計画を立てる前に本来の目的を見失わないように試算しておきましょう。

京都本部 中村真紀

2014,11,15, Saturday

2015(平成27)年1月より相続税の改正が適用されます。

その中で、最も大きな改正となるのは、「基礎控除の引き下げ」です。

引き下げにより、今まで相続税が課税対象外だったご家庭においても、

今後は相続税の課税対象となることが考えられます。

1. 相続税の基礎控除額の縮小

相続税の基礎控除が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ縮小されます。

これにより、基礎控除は、現行の6割の金額となります。

2. 小規模宅地等の特例の見直し

特定居住用宅地等の対象面積が、240㎡から330㎡へ拡充されます。

また、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等がある場合(貸付事業用宅地等の

特例を受ける場合は除きます。)、それぞれの限度面積まで適用が可能となり、

最大で730㎡まで減額が取れることになります。

3. 相続税の税率構造の見直し

相続税の税率構造が変わります。

現行の6段階から8段階へ区分が変更され、最高税率が50%から55%へ引き上げられます。

4. 未成年者控除、障害者控除の控除額の引き上げ

未成年者控除及び障害者控除の金額が引き上げられます。

5. 贈与税の税率構造の見直し

贈与税の税率構造が変わります。現行の6段階から8段階へ区分が変更され、

全体的に税率は引き下げられますが、最高税率は50%から55%へ引き上げられます。

6. 相続時精算課税制度の見直し

相続時精算課税の要件が見直されます。受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加され、

贈与者の年齢要件が、65歳以上から60歳以上に引き下がります。

茨城本部 香川敦子

2014,11,01, Saturday

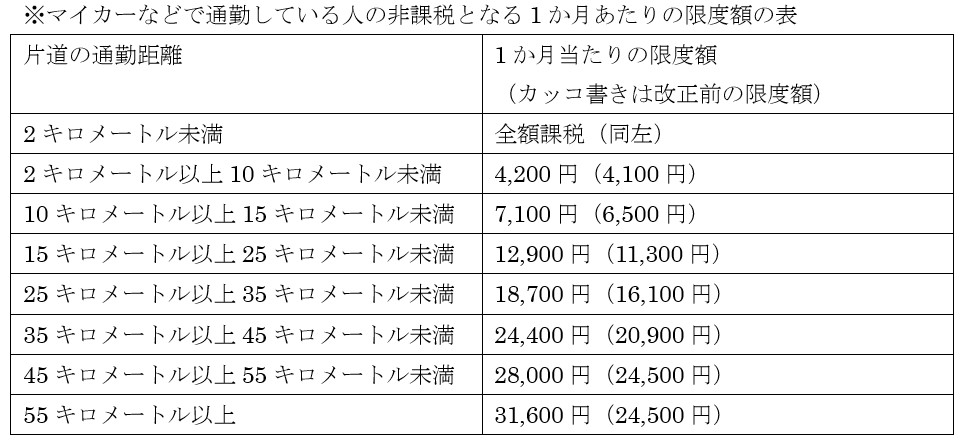

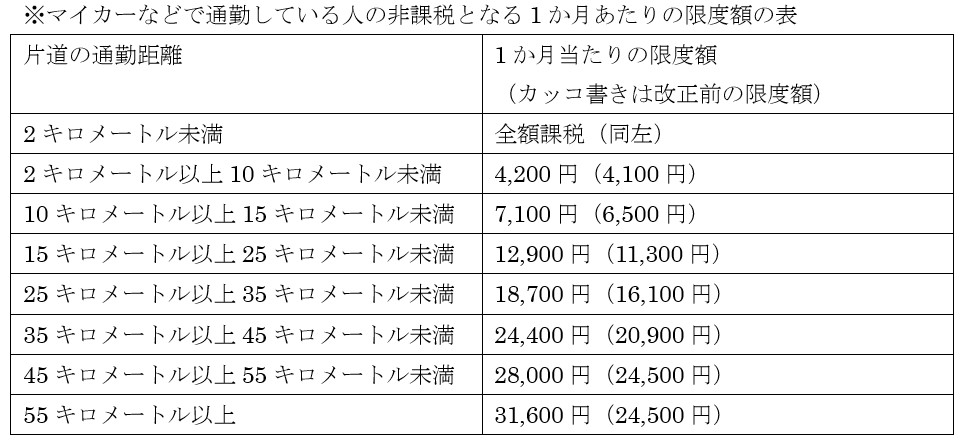

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

改正前の金額と比較してみると、もう一声!!と言いたくなってしまいました(笑)。

ちなみに、電車・バス通勤者の通勤手当についての改正はありません。

最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が非課税限度額で、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税限度額となります。

茨城本部 楢原英治

2014,08,15, Friday

連結納税という制度をご存知でしょうか?

法人税は、法人ごとに利益を算出し、税額を算出するのが原則です。

しかし、この連結納税制度というものは 、100%支配関係にあるグループ会社を

1の法人とみなして税額を算出します。

例えば100%支配関係にある3社があり、親法人の利益は1億円、子法人Aの

利益は1千万円、子法人Bの利益はマイナス6千万円とします。

原則では、親法人は1億円に対して、子法人Aは1千万円に対してそれぞれ課税され、

子法人Bについてはマイナスであるため税金は課税されません。

よって、1億1千万円に対して課税されます。

ところが、この連結納税制度の場合、グループ全体の利益で考える為、子法人Bの

マイナス分が相殺され、グループの純利益である5千万円に対して課税されます。

上記のようなケースの場合、事務処理負担等を考慮したとしても大きく節税できることは

間違いないでしょう。

今月行われた税理士試験でも大きく出題された注目されている制度です。

組織再編をすることによりグループをシンプルにし、連結納税制度の利用を考えてみるのも

よいでしょう。

詳しくは税理士法人優和にご相談ください。

税理士法人 優和 京都本部 中村

2014,07,01, Tuesday

※改正の背景

現状としては、出資持分のない医療法人と出資持分のある医療法人が混在しています。

厚生労働省としては、医療の非営利性を重視して、出資持分のある法人が出資持分のない

法人に移行するよう進めていますが思い通りに進んでいません。

そこで、今回の納税猶予策をきっかけとして出資持分のない医療法人に変更を促したいと

考えています。

出資持分があるということは医療法人に対して財産権を所持していることになりますが、

医療法人の非営利性や公益性を鑑みると財産権を認めたくない(持分なしに移行して欲しい)と

いうのが厚労省側の考えです。

以下の資産を有する医療法人を想定します。

Ex:医療法人の貸借対照表

資産の部 負債・資本の部

現金預金・・・200百万円 出資持分A・・・100百万円

出資持分B・・・100百万円

※改正前後での課税関係の整理

【改正前】

Aが持分を放棄する⇒Bの持分が相対的に増えるためBに対する贈与税が課される。

Aが死亡する⇒Aの相続人A’が相続し、相続税が課される。

【改正後】

Aが持分を放棄する⇒Bは贈与税を課されることになるが、一定の要件を満たせば

納税を猶予してもらえる。

Aが死亡する⇒Aの相続人A’は相続税を課されることになるが、一定の要件を満たせば

納税を猶予してもらえる。

※一定の要件とは

・医療法人が認定医療法人であること

認定医療法人とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を

改正する法律附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいう。

・認定医療法人になるには

平成26年改正医療法施行日から起算して3年を経過する日までの間に厚生労働大臣の

認定を受ける。改正医療法施行日は平成26年10月以降を予定している。

※猶予された贈与税・相続税を免除されるには

・認定移行計画に記載された移行期限までに、認定医療法人の持分の全てを放棄した場合

要約すると、持分あり医療法人において一部の出資者が持分を放棄したり、相続が発生した

場合でも、認定医療法人であれば、納税が猶予されます。

但し、猶予された税金を免除してもらうには受贈者や相続人が自身の出資持分を移行期限

までに放棄する必要があります。

なお、移行期限までに放棄しない場合は猶予税額の納税(+利子税)を求められます。

もちろん、国に帰属させるために医療法人を設立・運営している訳ではないと思いますが、

今後の納税対策や事業承継を考えるうえで上記の納税猶予策を活用する方法も有効な

手段として検討するべきと思われます。

茨城本部 楢原英治

2014,06,02, Monday

相続税の申告にあたり、ひとつの財産評価の方法によって大幅に税額が変わってしまう

ものの代表格としてまず思い浮かぶのが「広大地の評価」ではないでしょうか。

そのひとつの土地が広大地に該当するかどうかにはいくつかの要件があり、その要件を

すべてクリアした場合に広大地としてその土地を評価することができます。

おおまかに言うと、広い土地を分譲する場合、分譲開発の方法によっては、市町村等の

条例で開発道路を入れることとなっており、分譲する場合、その分売れる土地が少なく

なるため、評価が減額されます。

裏を返すと、広い土地でも開発道路を入れる必要のない場合は、評価減の対象外と

なります。

例えば商業施設、マンション等については当然開発道路を入れる必要がありません。

過去にこのような事例がありました。

とある納税者が著しく地積の大きい土地について、その周辺地域は、戸建住宅と中高

層住宅(いわゆるマンション)が混在している地域であり、当該土地の近隣の著しく地

積が大きい土地の開発は、分譲戸建開発が主であることなどから、広大地の評価をしました。

しかし、税務当局の見解は、その土地の存在する地域は容積率200%、最寄駅から700m、

本件相続開始前10年間は、500㎡以上の土地に係る建物の建築事例6件のうち、

5件がマンション建築であることなどから、当該土地は、開発道路を入れて戸建分譲する

より、マンションとして分譲するほうが経済的に最も合理的であると判断し、最終的には、

税務当局の主張がとおりました。

ここでいう「マンション」とは、原則として3階建て以上で分譲マンションの他、賃貸マン

ション等も含まれると財産評価基本通達に謳ってあります。

ただ、このようなことを杓子定規的にマンションに適している・していないと判断することには、

些か疑問が残るところです。

というのも、そもそも賃貸マンション、アパートは地主さんが相続対策などの土地の有効

活用のために建てるケースも多く、地主さん達のコストは建築費用、借入利息、固定資

産税等の税金のみであり、相続税の節税にも繋がり、最終的には先祖代々の土地も

守ることができ、キャッシュフローの面からも採算が合うため、アパート・マンション建設に

踏み切っているのであって、例えば近隣には3階建て賃貸マンションが隣接しているから

この土地はマンション適地であるといっても実際はこのような地主さんの有効活用がほと

んどである可能性もあります。

この土地をマンション分譲業者が仕入れて建築コストをかけて分譲するときに果たして

採算が合うかとなるとどうなのでしょうか?

ましてや、昨今の震災復興需要や今後のオリンピック開催等の影響で鉄筋等の建設

費用は上昇しており、ある程度土地を安く仕入れない限り採算が合うことはなかなか

厳しいのが現状です。

逆に2階建てだからといって絶対にマンション適地でないとも言い切れません。

この様なケースでは、よく「経済的合理性」という言葉を使いますが、一目瞭然で経済的

には合理的だと言えるケースもあるでしょうが大体は「どっちがトク」か?などということは、

実際売却してみないとわからないケースも多いかと思います。

どっちもそれなりに経済的に合理性があるのならば、最後は事例等を用いた理論武装の

精度をいかに高めるかということになるのでしょうか・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣

2014,05,01, Thursday

雇用を増加させる観点により創設された雇用増加雇用促進税制及び個人の所得水準を

増加させる観点により創設された所得拡大税制は、どちらか一方の選択適用です。

雇用促進税制は、事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出する

必要があります。ハローワークにおける受付数は、平成24年度で3万件弱、平成25年度では

26年2月段階で3万5千件です。また、その達成率は平成24年度で24%弱です。

増員の計画等がある場合には、実現確実か否かにかかわらず、雇用促進計画を提出して

おくことにより、どちらか有利な制度を選択することができます。

具体的な内容は、下記のとおりです。

1.雇用促進税制

従業員の雇用を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。

(1)事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出すること

(2)従業員を5名以上(中小企業は2名以上)、かつ、前事業年度より10%以上増加させ

ること

(3)前期及び今期中に事業主都合による離職者がいないこと

(4)適用年度の給与等の支給額が比較給与等支給額※以上であること

※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額(a)+((a)×雇用増加割合×30%)

(5)ハローワークにて計画達成状況の確認を行うこと

上記を適用要件として一人当たり40万円が法人税から控除されます。

2.所得拡大税制

従業員の給与を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。

(1)雇用者給与等支給増加額が基準雇用者給与等支給額に比して5%(平成26年4月以降終

了事業年度では2%~5%)以上であること

(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の支

給額)以上であること

(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の平均額)

以上であること

などを要件として雇用者給与等支給増加額の10%が法人税から控除されます。

詳細につきましては、税理士法人優和へお問い合わせ下さい。

東京本部 市川

2014,04,15, Tuesday

印紙税にも非課税と不課税があることをご存じですか?

違いを簡単にいいますと、印紙税法の課税対象は別表第1『課税物件表』に掲げられた

第1号文書から第20号文書のいずれかに該当する文書となっています。

すなわち、これ以外のものは全て『不課税文書』ということになります。

一方、課税物件表に掲げられた文書には該当するものの、何らかの理由で課税しない

こととしているのが『非課税文書』となります。

なお、消費税とは違い、印紙税の場合には非課税か不課税かによって何か違いが

生じるような取り扱いはありません。

「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが

非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、

受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

この話を先日飲み屋のご主人と話していたのですが、「5万円未満は非課税とされたのは

有難いが、実質の負担はあまり変わらないであろう。」とのこと。

そもそも領収書を発行する回数が少なく、お客様は皆自腹で飲んでいるとのことでした。

会社の経費だからたくさん使って、自腹だから支出を抑えるという考え方は好きではない

ですが、交際費の改正とも合わせて景気が良くなることを望みます。

ご参考までに

<国税庁HP>

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/6369/sanko.htm

京都本部 中村 真紀

2014,04,01, Tuesday

平成27年1月1日以後開始の相続から基礎控除額が下がり、課税や申告の対象者が

確実に広がります。

現行の相続税では相続人が3人の場合、基礎控除額は8,000万円ですが、来年からは

4,800万円になります。自宅が3,000万円、貯蓄が1,200万円で別に1,000万円程度の

マンションを保有しているだけで5,200万円となり基礎控除額4,800万円を超えてしまいます。

このような場合、結果的に相続税はかからないことになることが大半ですが、相続税の

申告だけはする必要があります。

相続税の改正を見据えて都市部の税理士法人が納税額ゼロになる人を対象とした

相続税手続きの料金引き下げに動いているようです。

料金を下げて窓口を増やすのは良いことでしょうが、あまり値段を下げ過ぎることについて

私は多少の不安を感じています。

今まで多くの相続案件に携わってきましたが、財産の多少に関わらず、相続案件には

多くの問題を抱えている場合が大半です。相続税の申告をする際は、相続人も感情的

になっている場合が多いため、低料金かつ納税額がゼロだからといってあまりに形式的な

対応をしてしまうとお客様とのトラブルにつながってしまいます。

なぜなら、納税額ゼロであろうが、高額の納税が発生しようが、人が亡くなっていると

いうことに変わりはないからです。

確定申告は原則毎年行うためなんとなく理解できる方が多いと思いますが、相続税の申告は

生涯で1度または多くて2~3度程度しか関わらないため、よくわからないまま終わってしまった

という話をよく聞きます。

相続税の申告期限は死亡後10か月以内であるため、税理士事務所の感覚では10か月後を

目処に業務を進めていきます。

ところがお客様の感覚ではなぜ10か月も手続きにかかるのという不満があったという話も

よく聞きます。

結局のところは、相手に分かりやすい説明ができていないということですね。

当税理士法人はそのあたりをよく理解した上で分かりやすくかつ納税額を少なくする最大の

努力を行っております。

初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。

もちろん今後の節税対策も提案させていただきますので安心ですね。

京都本部 中村

2014,03,14, Friday

平成25年度税制改正において、個人の所得水準の底上げを図ることを目的として、

所得拡大促進税制が創設されました。

この制度は基準年度と比較して雇用者給与等支給額が一定割合以上増加した場合に、

税額分の10%について税額控除を認めるというものです。

創設当初、この雇用者給与等支給増加割合が5%以上となることが要件のひとつと

なっていましたが、平成26年度改正では、これを2%以上に引き下げることが予定されていて、

適用できる企業の数の増加が期待されています。

ところで、この改正内容は、26年4月1日以後終了事業年度からの適用となるため、

3月決算法人の場合、26年3月期は改正前の「旧規定」の要件により摘要の可否を

判定することになります。ただし、26年3月期に改正後の「新規定」の要件を満たすなど

一定の場合には、27年3月期で同制度を適用する際に、26年3月期分の控除額を上乗せして

税額控除できる「経過措置」が盛り込まれることになりました。

具体的には以下の3点を満たした場合「経過措置」を適用することができます。

1)26年3月期に「旧規定」の適用ができないこと。

2)26年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。

3)27年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。

1)については、裏を返して解した場合、「旧規定」の適用を受けることができる場合には

「経過措置」の適用はないということになります。つまり、雇用者給与等支給増加割合が

5%以上となるなど「旧規定」の適用要件を満たしているにも関わらず、敢えて「旧規定」を

適用しなかった場合には「経過措置」を適用できないということになります。

また、3)の要件については、26年3月期で「新規定」の要件を満たしていても、

27年3月期で「新規定」の要件を満たしていなければ、26年3月期分についても税額控除が

できないということになります。

これは今回の改正が、基準年度(25年3月期)と比較した雇用者給与支給額を、2%以上

(26年3月期・27年3月期)、3%以上(28年3月期)と段階的に引き上げていき、

最終的に5%以上(29年3月期・30年3月期)まで増加させることを意図しているため

のようです。

所得拡大促進増税の適用は事前の手続きなどの必要もなく、要件さえ満たせば適用を

受けられるので、こうした経過措置などにも適宜対応し、不適用とならないよう注意して

いきたいものです。

茨城本部 香川